最近病棟から

Aライン取るので血圧トランスデューサのセットアップお願い!

アレグ

アレグはーい!(あれ?そういえば最近やってないな…これであってたっけ??)

というようなことがありました。

養成校でもこの辺りは原理として習ったりしますが、実際にセットアップまではしていませんでした。(僕が通ってたところでは)

セットアップなんて看護師がやることだろ?って思うかもしれませんが実はME機器も少し絡んできたりするので覚えておいて損はないです。

上のやり取りみたいにいきなり振られたり、やり方を教えてと言われたりすることもあります。

施設によってさまざまな手順があると思いますが、今回は一般的な観血式血圧測定(Aライン)で用いられる血圧トランスデューサのセットアップ方法を紹介してみたいと思います。

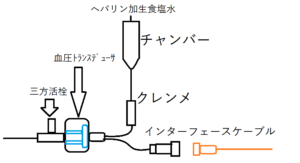

物品の回路構成

主要部品は以下の通りです

- 加圧バック

- ヘパリン加生理食塩水

- チャンバー

- クレンメ

- インターフェースケーブル

- 血圧トランスデューサ

- 三方活栓

血圧トランスデューサセットアップ手順

- 生理食塩水に医師の処方に基づいた必要単位のヘパリンを注入(ミキシングはこの段階で行わない)

- インターフェースケーブルとベッドサイドモニターとの接続を行う。

後で接続する場合は、インターフェースケーブルが濡れないようにキャップを外さないこと。 - 輸液セット部を①のヘパリンを加えた生理食塩水に接続。

- 生食バックをゴム栓が上にくるように逆さまにし生食バック内の空気を手でバックを抑えつつトランスデューサ上部にあるフラッシュキャップ部をつまんで抜きます。※写真赤丸部分。

- 空気が抜け、チャンバー内に少し液が溜まったら元に戻しバック内のヘパリンをミキシングします。

- 生食バックを加圧バックに取り付けスタンドに取り付けます。

- チャンバーを少しもんでチャンバー内液量を1/3 or 1/4程度にします。

- フラッシュキャップをつまみながら輸液セット内に気泡が残らないように充填していきます。

- トランスデューサ部は三方活栓側を上にすることで気泡が残りにくくなります。

- 手でトランスデューサを保持っしている手を叩いて気泡を飛ばします。

- トランスデューサ上部についているキャップ(大気開放用の三方活栓側)を緩めヘパリン加生理食塩水があふれてくるくらいまで充填します。

※待機開放の三方活栓側のキャップは取り外さない! - 大気開放用三方活栓側をOFFにします。

- 患者接続部までヘパリン加生理食塩水を充填します。

- 加圧バックを300㎜Hg(40kpa)まで加圧します。(病院ごとのセットにより加圧範囲は異なりますので確認してください)

- 輸液セットのチャンバー内ドリップが2~4滴/分(マイクロドリップ)であるか確認します。

測定開始30分後及びそれ以降は定期的に、圧力・点滴ルート・液漏れの有無を確認!

血圧トランスデューサのゼロバランス調整

トランスデューサを保持するパーツに接続してからゼロバランスの調整を行います。

パーツには高さの目安となるラインが書かれていたりします。

- 大気開放用の三方活栓のポートが、患者の三尖弁の高さ(目安として胸高の半分)になるようにスタンドやトランスデューサを固定している器具の位置を調整します。

- 大気開放用の三方活栓キャップを緩め、三方活栓を患者側をOFFになるように調節します。

- ベッドサイドモニタなどの生体情報モニタのゼロバランスを押してモニタの波形と数値がゼロになっている事を確認します。

- ゼロバランスがとれていることを確認したら三方活栓を大気開放側OFFにします。

動脈圧波形のトラブルシューティング

臨床工学技士さん呼んできて!で呼ばれる事例です。

原因・可能性と対処方法も合わせて覚えるとスムーズに解決できますよ!

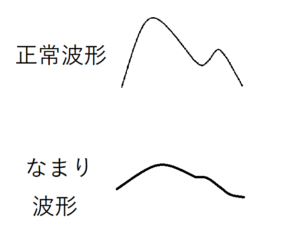

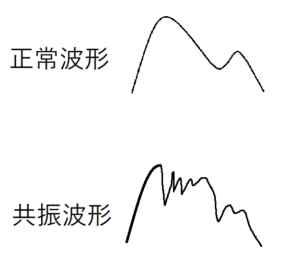

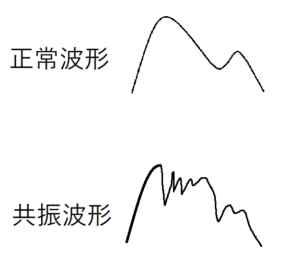

血圧波形がなまる

| 原因・可能性 | 対処方法 |

| 留置カテーテル先端での凝血 留置カテーテル先端の血管壁先当たり | カテーテルを少し引き波形を観察 波形に変化がなければ、患者側の三方活栓からシリンジで少し吸引。 ※急速フラッシュは厳禁! |

| 血圧チューブや三方活栓の接続部などが緩んでいる | 各接続部の締め直し |

| トランスデューサをはじめとするモニタリングライン内に大きな気泡がある | フラッシュして三方活栓から気泡を飛ばす |

| 加圧バックの圧力が低くなっている | 300mmHg(40kpa)まで加圧する |

| 留置カテーテルのキンク(折れ曲がり) | カテーテルを固定しなおす |

| インターフェースケーブル異常 | ケーブルの交換 |

共振した波形になっている

| 原因・可能性 | 対処方法 |

| トランスデューサをはじめとするモニタリングライン内に微細な気泡がある | フラッシュして気泡を除去する |

| カテーテルとモニタリングラインのトータル長が長い | ライン全体が短くなるように延長チューブなど調整する |

| 足背動脈で測定している | |

| 体が冷えて末梢血管が収縮している | 室温や包布などで調節する |

| 投薬による影響 | |

| 手術後で循環血液量が少ない |

ゼロ点がドリフトしている

ゼロ点がドリフトしている・・・意味としてはゼロ点から逸脱したところが基準点となっている状態のことをさします。

| 原因・可能性 | 対処方法 |

| ベッドの高さやトランスデューサの位置を変更した | 大気開放用三方活栓の高さ調整を再度行い、ゼロバランスを取り直す |

| インターフェースケーブルの異常 | インターフェースケーブルの交換 |

| インターフェースケーブルが何かに挟まったり踏まれていたりしている | 挟んでいるものや踏んでいるものを取り除く |

| 急速なフラッシュを頻繁に行った | フラッシュはゆっくりと行う |

| 患者が発熱している |

一番多いのは体位変換したときや検査などで、ベッドの高さを変えてしまった時に起こります!

そのため、体位変換したときや検査に行ったときは注意してモニタリングを行う必要があります。

ゼロバランスが取れない

| 原因・可能性 | 対処方法 |

| 大気開放する三方活栓の方向間違い | 患者側をOFFになるよう位置調整 |

| トランスデューサのゼロバランスが規格値以外になっている | 一度ケーブルとトランスデューサを外し再接続。それでも不可ならセットの交換。 |

最後に

今回は血圧トランスデューサのセットアップ方法とそのトラブルシューティングについて解説しました。

特にトラブルシューティングで上げた事例は「波形がうまく出ない」で呼ばれることもあるので、原因と可能性・対象方法を覚えておく必要があると思います。

コメント