透析用監視装置には恐らく全機種装着されているであろう、非常用バッテリー。

勤め先のN社製透析監視装置にももちろん使用されています。

この非常用バッテリーに助けられた経験があり、高額でなかなか交換しないであろう部品のひとつでもあったので記事にしてみました。

交換時期は?

メーカーによると、

経過年数:5年

または、非常用電源として稼働時間が5分以下となった時を推奨しているようです。(メンテ担当者さん談)

稼働時間5分以下・・・透析液を使用した返血をする場合、フィルターのサイズによりますがQB100ml/minで返血を行うならば3~5分程度はかかってしまいます。

つまり、稼働時間5分以下では返血できず途中でバッテリー切れを起こしてしまう可能性もあります。

実際のバッテリー稼働時間は?

勤め先では運転時間超過でバッテリーチェックを行っています。

大まかな経験ですが、だいたい3年くらいのスパンでバッテリーチェックを行います。

バッテリーチェックの方法は、実際に回路やダイアライザーを使用して運転状態にして行い、機械の電源を外します。

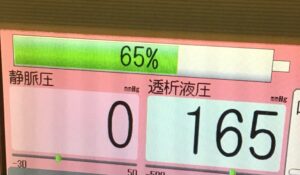

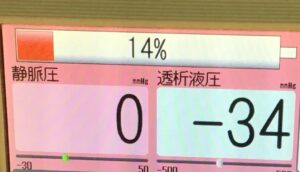

すると警報音とともに停止状態(血液ポンプや抗凝固薬はONのまま)になり、画面左上にバッテリーインジゲータが表示されます。

MAXは100%

ちなみに、カプラーをカプラー受けに置いた状態で電源コンセントを抜くと画面がブラックアウトして警報音が鳴り続けます。

画面操作もできなくなっていました。(電源ON/OFFしかできない)

チェック動作としては、バッテリー停止運転が10分間行えれば合格としています。

徐々に低下していくと表示が赤色に変化!

何故メーカーが言っている5分以下で交換としていないかと言うと、5分ではバッテリー運転になった場合は即返血に移らなければならず、マンパワー不足や非常用電源がダメなだけで一般電源が使用可能のケースも想定しているからです。

実際に勤め先では、停電時非常用電源に切り替わるはずが、非常用電源回路の故障で上手く切りかわらず、一般電源の復旧の方が早かったケースがありました。

この非常用電源が必ず使えるという前提が経年劣化や工事の不手際などで崩れることがあるため、バッテリー運転の時間は長めがいいと判断しています。

経験上ですがDCSの最新モデルですと、3年経過で稼働時間約15~20分程度(バッテリーが0%になるまで)になります。

(実際の稼働状況により変化すると考えられます)

ちなみに新品状態ですと20分以上は運転していたので3年程度で10分ほど稼働時間が短くなる傾向でした。

最新よりひとつ前のモデルは何故か3年経過でも20分以上稼働しており、筐体の違いや装備の違いも影響しているのではと考えています。

アレグ

アレグ勤め先の機械に限ってなのかもしれませんが…

最後に

非常用電源設備があるからとの理由で、バッテリー交換は後回しにされがちですが「想定通り設備が稼働する」ということが起こりえない場合もあります。

そのため定期的なバッテリーチェックで劣化具合を知っておき、適切なタイミングで交換する必要があると考えられます。

また、バッテリー運転ができない状態での返血方法の確認や練習も行うとより安全なのかもしれません。

コメント